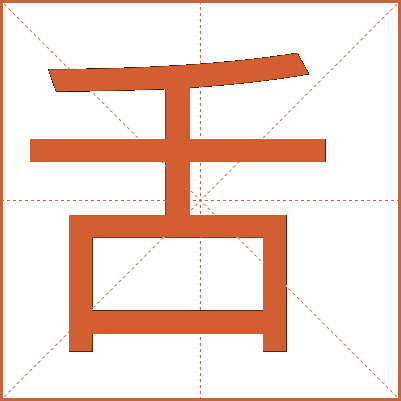

舌

基本解释

基本字义

舌

⒈ 人或动物嘴里辨别滋味、帮助咀嚼和发音的器官:舌头。舌耕(a.指读书勤奋;b.旧时学者授徒,依口说谋生,好像农夫耕田得粟)。唇枪舌剑。

⒉ 语言辩论的代称:舌战(激烈议论)。

⒊ 像舌头的东西:帽舌。火舌。

⒋ 铃或释中的锤。

⒌ 指箭靶两旁上下伸出的部分。

异体字

汉英互译

lingua、tongue

造字法

象形

English

tongue; clapper of bell; KangXi radical 135

最读网舌字讲解

※ 舌的意思、基本解释,舌是什么意思由最读网在线字典查字提供。

详细解释

基本词义

◎ 舌

〈名〉

(1) (会意。从干,从口。本义:舌头)

(2) 同本义 [tongue]

舌,在口所以言也,别味也。从干,从口,会意。言犯口而出,食犯口而入也。——《说文》

兑为口舌。——《易·说卦》

心在窍为舌。——《素问·阴阳应象大论》

人有百口,口有百舌,不能名其一处也。——《虞初新志·秋声诗自序》

(3) 又如:舌举(舌翘起而不能动。指理屈词穷);舌挢不下(翘起舌头。形容惊讶或害怕的样子);舌刺刺(形容嘴舌不停地说话);舌敞唇穿(舌烂辰破,舌烂唇干);舌簧(巧舌);舌干唇焦(说话过多,舌头干燥,嘴唇焦裂。形容费尽口舌、反复申说、劝道。也作舌敝唇焦)

(4) 代指言语 [language]

云而使舌。人体委与之。——《国语·周语》。注:“舌人能达异方之志,象胥之官也。”

驷不及舌。——《论语·颜渊》

(5) 又如:舌辩(能言善辩;争辩);舌摇簧鼓(满嘴胡说;大发议论);舌敝耳聋(指言者舌敝,听者耳聋。意为议论纷繁);舌辨(口才敏捷);舌锋(谓言词犀利);舌人(古代的翻译官);舌端月旦(用言语评论人物);舌剑唇枪(比喻言辞锋利。也作“唇枪舌剑”);舌灿莲花(比喻能言善道)

(6) 指畚箕外伸的部分。也泛称舌状物 [sth.resembling a tongue]。如:帽舌;鞋舌;火舌

(7) 指装在铃铎内的锤。亦指管乐器的簧 [hammer;spring]

遒人以木铎徇于路。——《书·胤征》。孔传:“木铎,金铃木舌。”

康熙字典

舌【未集下】【舌部】 康熙筆画:6画,部外筆画:0画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》 食列切,然入聲。《說文》舌在口,所以言也,別味者也。《徐曰》凡物入口,必干於舌。《六書精薀》舌以卷舒爲用,口以開闔爲用,各一其隂陽也。《釋名》舌,卷也,可以卷制食物,使不落也。《又》舌,泄也,舒泄所當言也。《易·說卦》兌爲口舌。《疏》口舌,爲言語之具也。《詩·大雅》莫捫朕舌,言不可逝矣。

食列切,然入聲。《說文》舌在口,所以言也,別味者也。《徐曰》凡物入口,必干於舌。《六書精薀》舌以卷舒爲用,口以開闔爲用,各一其隂陽也。《釋名》舌,卷也,可以卷制食物,使不落也。《又》舌,泄也,舒泄所當言也。《易·說卦》兌爲口舌。《疏》口舌,爲言語之具也。《詩·大雅》莫捫朕舌,言不可逝矣。

又射侯上下个曰舌。《儀禮·鄕射禮》倍中以爲躬,倍躬以爲左右舌。《註》居兩旁謂之个,左右出謂之舌。

又言也。《揚子·太 經》吐黃酋舌。《註》舌,言也。

經》吐黃酋舌。《註》舌,言也。

又姓。《姓纂》越大夫舌庸。

又羊舌,複姓。《左傳·閔二年》狐突欲行。羊舌大夫曰:不可。《疏》羊舌,氏也。爵爲大夫。

又官名。《周語》坐諸門外,而使舌人體委與之。《註》舌人,能達異方之志,象胥之官也。

又國名。《淮南子·地形訓》穿 民,反舌民。《註》反舌民,不可知而自相曉。一說舌本在前,不向喉,故曰反舌也。南方之國名也。《山海經》歧舌國在其東。一曰在不死民東。《註》其人舌皆岐。或云:支舌也。

民,反舌民。《註》反舌民,不可知而自相曉。一說舌本在前,不向喉,故曰反舌也。南方之國名也。《山海經》歧舌國在其東。一曰在不死民東。《註》其人舌皆岐。或云:支舌也。

又草名。《爾雅·釋草》萿,麋舌。《註》今麋舌草春生葉,有似於舌。

又《博雅》燕薁,蘡舌也。

又《正字通》牛舌,芣苢。別名江東呼蝦蟇衣,山東名牛舌。

又鳥名。《禮·月令》仲夏之月,反舌無聲。《註》反舌,百舌鳥。《淮南子·說山訓》人有多言者,猶百舌之聲。《註》百舌,鳥名。能易其舌,效百鳥之聲,故曰百舌也。

又無舌,蟲名。《本草註》一名益符,主閉。

又長舌,獸名。《山海經》長舌山有獸,名長舌,狀如禺,四耳,出則郡多水。

又《韻補》叶商刮切,音殺。《詩·大雅》出納王命,王之喉舌。賦政于外,四方爰發。

又叶食僞切,音逝。《郤正釋譏》家挾殊議,人懷異計。縱橫者欲披其胷,徂詐者暫吐其舌。

说文解字

说文解字

舌【卷三】【舌部】

在口,所以言也、別味也。从干从口,干亦聲。凡舌之屬皆从舌。食列切〖注〗徐鍇曰:“凡物入口必干於舌,故从干。”

说文解字注

(舌)在口所㠯言别味者也。言下各本有也。剩字。者依韵會補。口下曰。人所以言食也。口云食。舌云别味。各依文爲義。舌后字有互譌者。如左傳舌庸譌后庸、周書美女破后譌破舌是也。从干口。干、犯也。言犯口而岀之。食犯口而入之。干亦聲。干在十四部。與十五部合韵。食列切。十五部。凡舌之屬皆从舌。

交流分享

- 舌的词语 组词

- 舌的成语