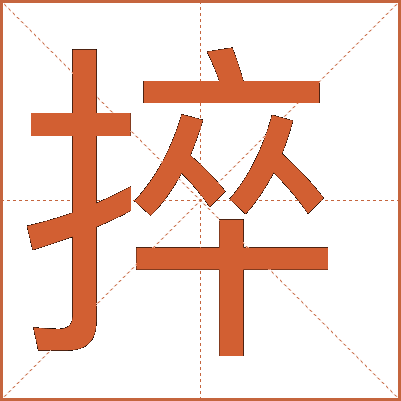

捽

基本解释

基本字义

捽

⒈ 方言,揪;抓:捽头发。捽着不放。

⒉ 拔(草)。

⒊ 抵触;冲突:“戎夏交捽。”

异体字

- 挨

造字法

形声:从扌、卒声

English

clutch, grasp; pull up; contradict

最读网捽字讲解

※ 捽的意思、基本解释,捽是什么意思由最读网在线字典查字提供。

详细解释

基本词义

◎ 捽

〈动〉

(1) 揪持头发 [hold tight]

捽,持头发也。从手,卒声。——《说文》

捽胡投何罗殿下。——《汉书·金日磾传》

不使捽抑而刑之也。——《汉书·贾谊传》

捽博其颊。——《汉书·王尊传》

詈侮捽搏。——《荀子·正论》

拔剑以刺王子庆忌,王子 庆忌捽之,投之于江。——《吕氏春秋》

(2) 泛指揪住

捽下提殴之。——明· 高启《书博鸡者事》

捽使跪。

(3) 又如:小孩儿捽住妈妈的衣服;捽着他胳膊就往外走;捽引(揪拉);捽抑(揪住往下按);捽拽(揪住拖拽);捽挽(揪拉);捽搏(揪打;捕捉)

康熙字典

捽【卯集中】【手部】 康熙筆画:12画,部外筆画:8画

《唐韻》《集韻》《韻會》 昨沒切,存入聲。《說文》持頭髮也。《廣韻》手持也。《前漢·金日磾傳》捽胡投何羅殿下。《註》胡,頸也。捽其頸而投殿下也。《淮南子·汜論訓》溺則捽其髮而拯。

昨沒切,存入聲。《說文》持頭髮也。《廣韻》手持也。《前漢·金日磾傳》捽胡投何羅殿下。《註》胡,頸也。捽其頸而投殿下也。《淮南子·汜論訓》溺則捽其髮而拯。

又拔取也。《前漢·貢禹傳》農夫父子,捽屮把土。

又交對也。《晉語》戎夏交捽。

又觸也。《莊子·列禦寇》齊人之井,飲者相捽也。《韓愈詩》峽山逢颶風,雷電助撞捽。

又《正韻》即律切,音卒。義同。

又《唐韻》慈卹切《集韻》昨律切, 音崒。亦持也。

音崒。亦持也。

又《集韻》蒼沒切,音猝。捽攃,行草聲。

又蘇骨切,音窣。與曲禮卹勿之卹同。摩也。

又祖對切,音晬。推也。與捘同。

说文解字

说文解字

捽【卷十二】【手部】

持頭髮也。从手卒聲。昨没切

说文解字注

(捽)持頭髮也。金日磾傳。日磾捽胡、投何羅殿下。孟康曰。胡音互。捽胡、若今相僻臥輪之類也。晉灼曰。胡、頸也。捽其頸而投殿下也。从手。卒聲。昨没切。十五部。