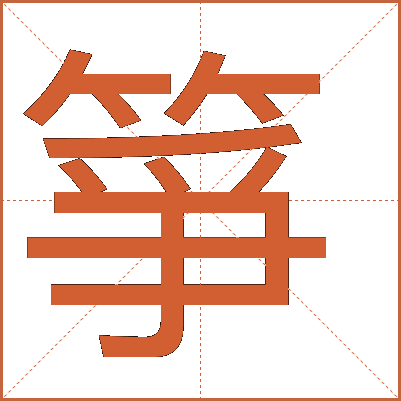

箏

基本解释

基本字义

箏

⒈ 同“筝”。

异体字

- 筝

English

stringed musical instrument; kite

最读网箏字讲解

《说“箏”》

在汉字的浩瀚海洋中,有一个颇为生僻却又充满韵味的字——“箏”。

一、字形结构

“箏”,上下结构。从竹,合声。竹字头的出现预示着这个字与竹子有着密切的关系。竹子在古代文化中占据着极为重要的地位,它象征着高洁、坚韧、虚怀若谷等美好品质,同时竹子也是制作许多器物的原材料,“箏”字从竹也就不足为奇了。

二、字义解读

1. 本义为筝

在古代乐器中,筝是一种弹拨弦鸣乐器。它有着修长的形制,一般由框板、面板和底板构成,面板上有琴弦。早在战国时期,筝就已经广泛流传。古筝音色优美,音域宽广,表现力丰富。演奏者通过手指在琴弦上拨弄、按压等技巧,能够演奏出悠扬婉转、或激昂澎湃的乐曲。“箏”作为筝的古称,在一些古老的文献或者诗词中留存下来,如“箏瑟和鸣”,描绘的就是筝和瑟两种乐器和谐演奏的美妙场景。

2. 引申义

除了表示筝这种乐器之外,“箏”字在某些语境下还可以引申为类似筝的东西,或者是与筝相关的动作、状态等。例如在一些描述古代宫廷雅乐或者民间器乐合奏的场景中,提到“箏音袅袅”,这里的“箏”就不仅仅是指实体的筝,更强调筝所发出的那种轻柔、绵长、仿佛能萦绕在耳际的声音效果。

三、文化内涵

1. 音乐文化的象征

“箏”字背后承载着丰富的中国音乐文化内涵。筝在中国传统音乐体系中是一颗璀璨的明珠,从古代的《高山流水》到现代的创新曲目,筝的发展历程见证了中国音乐文化的传承与演变。它在不同的地域也形成了各具特色的流派,如山东筝派、河南筝派、潮州筝派等,每个流派都有其独特的演奏风格和曲目体系。

2. 文学意象

在文学作品中,“箏”常常作为一种富有诗意的意象出现。诗人们借助“箏”来烘托气氛、表达情感。比如在描写闺阁女子思念远方情人的情境时,可能会有“独坐幽篁里,箏声诉幽情”这样的句子,通过幽篁(竹林)的静谧环境和箏声的哀怨,深刻地表现出女子内心的孤独和对爱情的渴望。

总之,“箏”这个字虽然生僻,但它却像一把钥匙,打开了一扇通往古代音乐文化、文学意象以及传统文化内涵的大门。通过对这个字的探究,我们能够更加深入地领略中国传统文化的博大精深。

※ 箏的意思、基本解释,箏是什么意思由最读网在线字典查字提供。

康熙字典

箏【未集上】【竹部】 康熙筆画:14画,部外筆画:8画

《廣韻》側莖切《集韻》《韻會》甾莖切。《正韻》甾耕切, 音爭。《說文》鼓絃竹身樂也。《通典》箏,秦聲也。《急就篇註》箏,瑟類,本十二絃,今則十三。《風俗通》箏,蒙恬所造。《集韻》秦俗薄惡,有父子爭瑟者,各入其半,當時名爲箏。《釋名》箏,施絃高急,箏箏然也。《傅元·箏賦序》上崇似天,下平似地,中空準六合,柱擬十二月,設之則四象在,鼓之則五音發。《史記·樂書》唐有軋箏。《註》以片竹潤其端,而軋之有聲。

音爭。《說文》鼓絃竹身樂也。《通典》箏,秦聲也。《急就篇註》箏,瑟類,本十二絃,今則十三。《風俗通》箏,蒙恬所造。《集韻》秦俗薄惡,有父子爭瑟者,各入其半,當時名爲箏。《釋名》箏,施絃高急,箏箏然也。《傅元·箏賦序》上崇似天,下平似地,中空準六合,柱擬十二月,設之則四象在,鼓之則五音發。《史記·樂書》唐有軋箏。《註》以片竹潤其端,而軋之有聲。

又簷前鐵馬曰風箏。風動成音,自諧宮商。《元稹·連昌宮辭》鳥啄風箏碎珠玉。

又草名。《爾雅·釋草》傅,橫木。《註》一名結縷,俗謂之鼓箏草。

说文解字

说文解字

箏【卷五】【竹部】

鼓弦竹身樂也。从竹爭聲。側莖切

说文解字注

(箏)五弦筑身樂也。各本作 弦竹身。不可通。今依太平御覽正。風俗通曰。箏、謹按樂記五弦筑身也。今幷梁二州箏形如瑟。不知誰所改作也。或曰秦蒙恬所造。據此知古箏五弦。恬乃改十二弦。變形如瑟耳。魏晉以後。箏皆如瑟十二弦。唐至今十三弦。筑似箏、細項。古筑與箏相似、不同瑟也。言筑。身者、以見形如瑟者之非古也。言五弦筑身者、以見箏之弦少於筑也。宋書樂志改筑身爲瑟身。誤矣。从竹。筑本竹聲。故从竹。卽从筑省也。筑箏皆木爲之。爭聲。側莖切。十一部。

弦竹身。不可通。今依太平御覽正。風俗通曰。箏、謹按樂記五弦筑身也。今幷梁二州箏形如瑟。不知誰所改作也。或曰秦蒙恬所造。據此知古箏五弦。恬乃改十二弦。變形如瑟耳。魏晉以後。箏皆如瑟十二弦。唐至今十三弦。筑似箏、細項。古筑與箏相似、不同瑟也。言筑。身者、以見形如瑟者之非古也。言五弦筑身者、以見箏之弦少於筑也。宋書樂志改筑身爲瑟身。誤矣。从竹。筑本竹聲。故从竹。卽从筑省也。筑箏皆木爲之。爭聲。側莖切。十一部。

交流分享

- 箏的词语

- 箏的成语